健やか親子21

取組のデータベース

取組情報

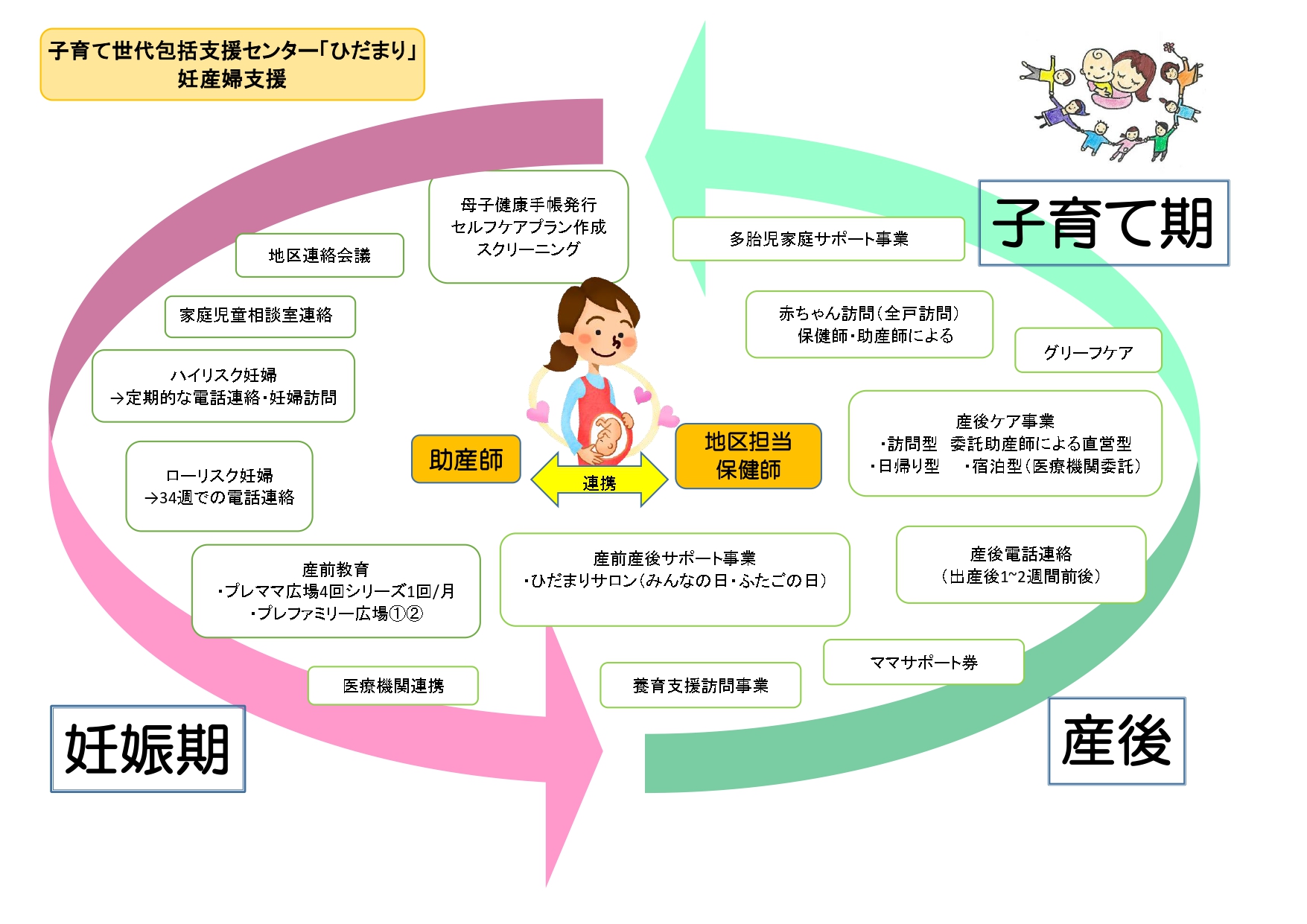

子育て世代包括支援センター「ひだまり」 保健師と助産師協働による切れ目のない妊産婦支援

|

取組課題 |

【妊娠期】母体の健康・精神的安定/胎児の成長 ▼ ・母体の健康について 妊娠・出産について満足している者の割合 妊産婦に優しい環境づくり ▼ この地域で子育てをしたいと思う親の割合 妊娠期からの児童虐待防止対策 ▼ 乳幼児健康診査の受診率 |

|

|---|---|---|

|

取組の対象 |

新生児 乳児 幼児 思春期 妊産婦 父親 母親 家族 | |

|

取組の背景 |

本市は平成28年10月に母子保健型の子育て世代包括支援センター「ひだまり」を保健センター内に開設。開設当初は保健センター所属保健師1名と子ども家庭課所属家庭児童相談員2名で始動。 妊娠期からの支援体制の強化のため、令和1年度に助産師会の協力を仰ぎ、助産師を配置。また、保健センター地区担当保健師全員がひだまり兼務職員として再始動。令和3年度から助産師2名体制とし、令和4年度から助産師1名を正規職員として採用。地区担当保健師と助産師による協働と役割分担で、子育て包括支援センター「ひだまり」の機能強化を推進しているところです。 |

|

|

提案者 |

母子保健担当者 | |

|

取組のねらい・目標 |

妊娠期から子育て期、思春期にわたる悩みや不安などに円滑に対応するため、保健師と助産師がそれぞれの能力を発揮し協働することで、切れ目ない支援体制の確立を目指しています。 住民が健康に関する知識、技術を身につけ、動機を高める 数値目標あり |

|

|

取組内容 |

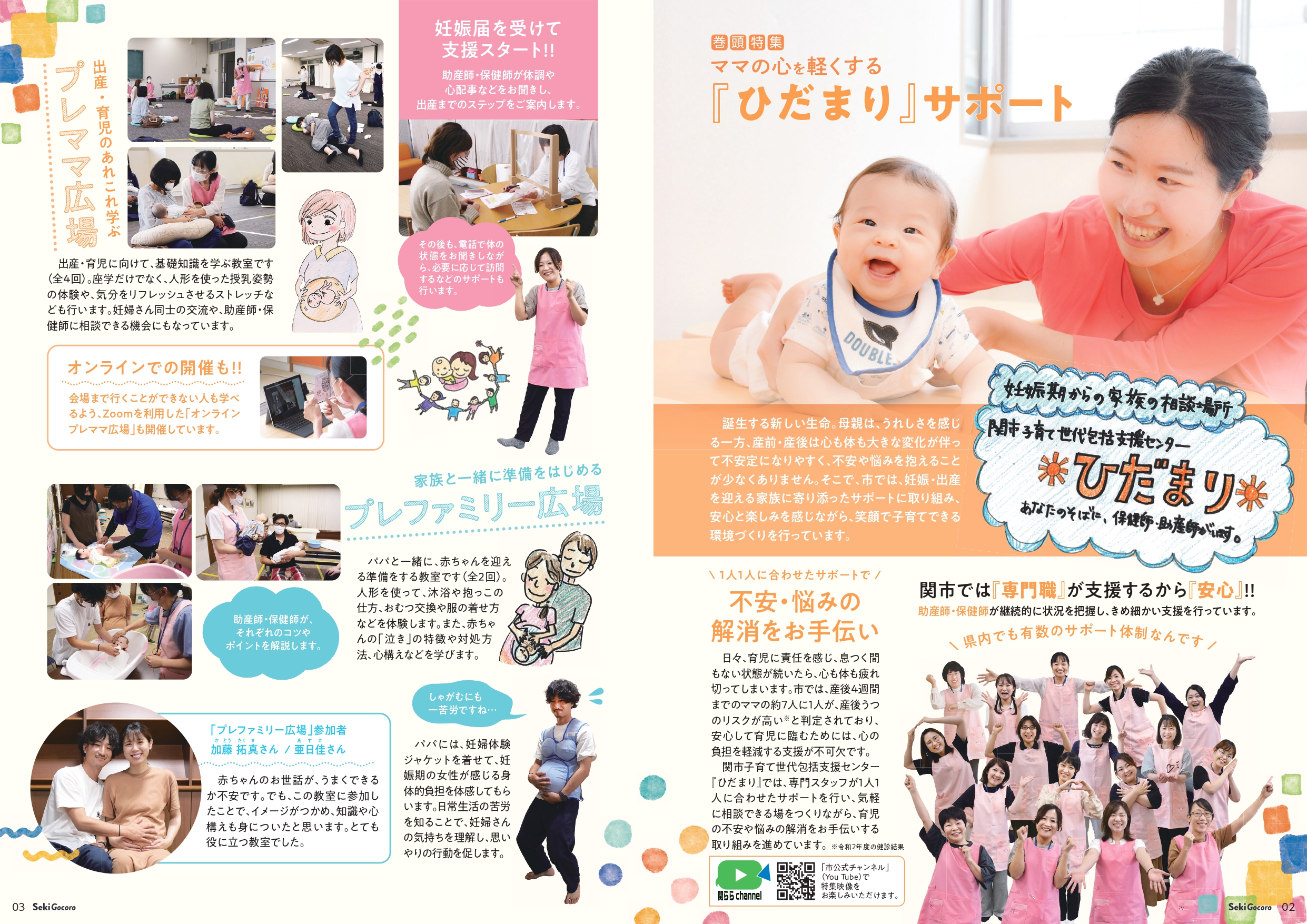

妊婦との関わりのスタート「母子健康手帳の交付」は、助産師・保健師が体調確認や心配事などをお聴きし、出産までのステップを紹介している。全ての妊娠届出者に対し、要支援妊婦・特定妊婦のスクリーニングによるリスク判定を行い、毎月開催の保健師、助産師による地区連絡会や家庭児童相談室との連絡会において、支援方針の検討や連携を図っている。 妊娠期には、全妊婦に助産師が体調確認や心配事の確認等の電話連絡をし、早期支援や継続的な支援が必要と判断される方には、地区担当保健師と情報共有の上、教室や産後ケア事業等に繋いでいる。 産後ケア事業は、平成29年度開始事業で、当初は2機関と宿泊型、通所型の契約をしたが、周知も十分でなく、開始後2年間利用者はなかった。その後、近隣市の産科医療契約機関を9ヵ所まで増やし、自己負担金の見直しやママサポート券(*1)の利用も可能にし、助産師は一による妊娠期からの支援体制の強化などから利用者は徐々に増加した。令和2年度には、モデル事業として、ひだまり助産師による訪問型直営実施を展開し、ニーズも大きかったことから、令和3年度にはひだまり助産師と訪問型の契約を結び、利用者は30名程となった。訪問型を契約しているひだまり助産師は、妊娠中からの状況を十分把握しており、妊娠中や産後1~2週間の状況確認の電話連絡をしていることより、より早期に産後ケア訪問が展開できているケースもある。また、地区担当保健師との連携も図りやすいメリットがある。 その他、Instagramによる沐浴など育児技術の動画配信や来所やオンラインによる個別対応をしている。LINEによる若年層や精神疾患のある妊産婦さん等へのアプローチ方法を工夫するなど、SNSを活用した個別対応や情報提供を展開している。 令和3年度から開始したひだまりサロン「みんなの日」は、妊産婦とその家族の集い場で、情報交換や悩み相談など、気軽に話していただくサロンです。少ないながらも父親の参加もみられます。 ひだまりサロン「ふたごの日」は、多胎児を妊娠中・育児中の方の集いの場で、ぎふ多胎ネットと協働し、多胎児の育児経験があるピアサポーターに運営委託している。同団体とは、妊娠中は岐阜県、産後は本市の多胎児家庭サポート事業として契約し、多胎児家庭の孤独感、不安感等の緩和を図っている。 (*1)妊娠中から産後の不安や悩みを解消し、安心して子育てができるようにママをサポートするための10,000円分の助成券 子ども子育て支援交付金・母子保健衛生費国庫補助金 |

|

|

実施時期 |

2016/10/3 ~ 未定 | |

|

通算期間 |

||

|

上記期間内での実施状況 |

電話・訪問・来所:令和元年度:486件令和2年度:1073件令和3年度:1812件産後ケア事業:令和元年度:2件令和2年度:31件令和3年度:27件 ひだまりサロン開催回数24回 参加336名 | |

|

取組内容(補足選択) |

既存事業の工夫 相談機能の強化 個別支援や集団支援のツール開発 | |

|

協力機関 |

保健センター・保健所 子育て支援センター 保育園 幼稚園 学校 教育委員会 病院 診療所 | |

|

住民参画状況 |

実施主体側として | |

|

従事者内訳 |

保健師 助産師 | |

|

補助金・助成金 |

国 都道府県 | |

|

取組の評価 |

令和1年7月より助産師を配置し、全妊婦への電話連絡を同年9月より開始した。事業開始当初はひだまりの周知が進んでいなかったため、電話に出ない人も多く、また、電話に出ても不信に思う様子の妊婦もみられた。徐々に電話連絡についても周知されてきた令和2年のニーズ調査では、ひだまりからの電話連絡について「電話があったがどこからかわからない」「よく電話かかってくる」などマイナスな意見もある一方、「相談できてよかった」「気にかけてもらえてうれしかった」「自分から電話するのは勇気がいるので、電話がきてうれしかった」などの意見もきかれた。その他、SNS活用や広報での特集記事、医療機関や子育て支援関係機関へのポスター配布など周知活動にも尽力し、今年度のアンケート調査では、ひだまりの認知度は76%という結果が得られた。母親からの相談の連絡も多く入るようになってきており、気軽に相談できる場所として認知されてきているように感じている。電話での連絡が難しいような若年妊産婦や疾患のある妊婦へのLINEの活用により、連絡が取りにくかった方とも気軽に連絡が取れるようになってきていると実感している。 今後も継続する |

|

|

今後の課題 |

利用しやすい産後ケア事業、父親支、グリーフケア等支援体制の強化を推進し、「ひだまり」の支援体制の強化を図り、地域に寄り添った支援体制を地域住民へ周知していく必要がある。 本市では利用者支援事業「基本型」が未設置であり、利用者目線に立った妊娠期から子育て期、思春期にかけての切れ目ない相談支援体制の更なる充実に向け、子育て世代の身近な相談場所として「基本型」設置など体制を整えていく方針であり、全庁的に重層的支援体制整備事業を推進しているところです。 また、包括的な支援を行うこども家庭センターの体制整備についても関係課と検討を進めていきたい。 |

|

|

取組についてのWEBサイトURL |

https://www.city.seki.lg.jp | |

岐阜県

関市保健センター

コラボ事業者募集中

コラボ実績あり

最終更新日:2022-08-23 10:08:33