健やか親子21

取組のデータベース

取組情報

フッ化物洗口で健口格差を解消!

|

取組課題 |

地域保健福祉と学校保健、医療機関、関係団体等の連携強化 ▼ [その他]:園、園歯科医、学校歯科医、教育委員会、行政が連携した虫歯予防 栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙及び歯・口腔の健康に関する生活習慣及び社会環境の改善 ▼ 12歳児の一人平均う歯数が1.0歯未満である都道府県の増加 |

|

|---|---|---|

|

取組の対象 |

幼児 学童 思春期 | |

|

取組の背景 |

虫歯予防は、規則正しい食生活、口腔内を清潔に保ち、フッ化物を利用し、質の強化や再石灰化を促すことが大切である。食生活や、日々の口腔清掃、かかりつけ歯科医における定期的な受診やフッ化物塗布は、家庭の裁量に委ねられる。そのため虫歯の予防は、家庭環境に大きく左右される。家庭状況によっては、口腔管理は二の次であることも少なくない。 しかし健康な口腔は、成長期に必要な栄養が摂取でき心身の健康や成長に繋がり、成人してからの健康状態にも影響を与えるため、家庭環境に影響されにくい義務教育の集団のなかにフッ化物洗口を取り入れ、虫歯予防を図っている。 |

|

|

提案者 |

職員・社員 その他 | |

|

取組のねらい・目標 |

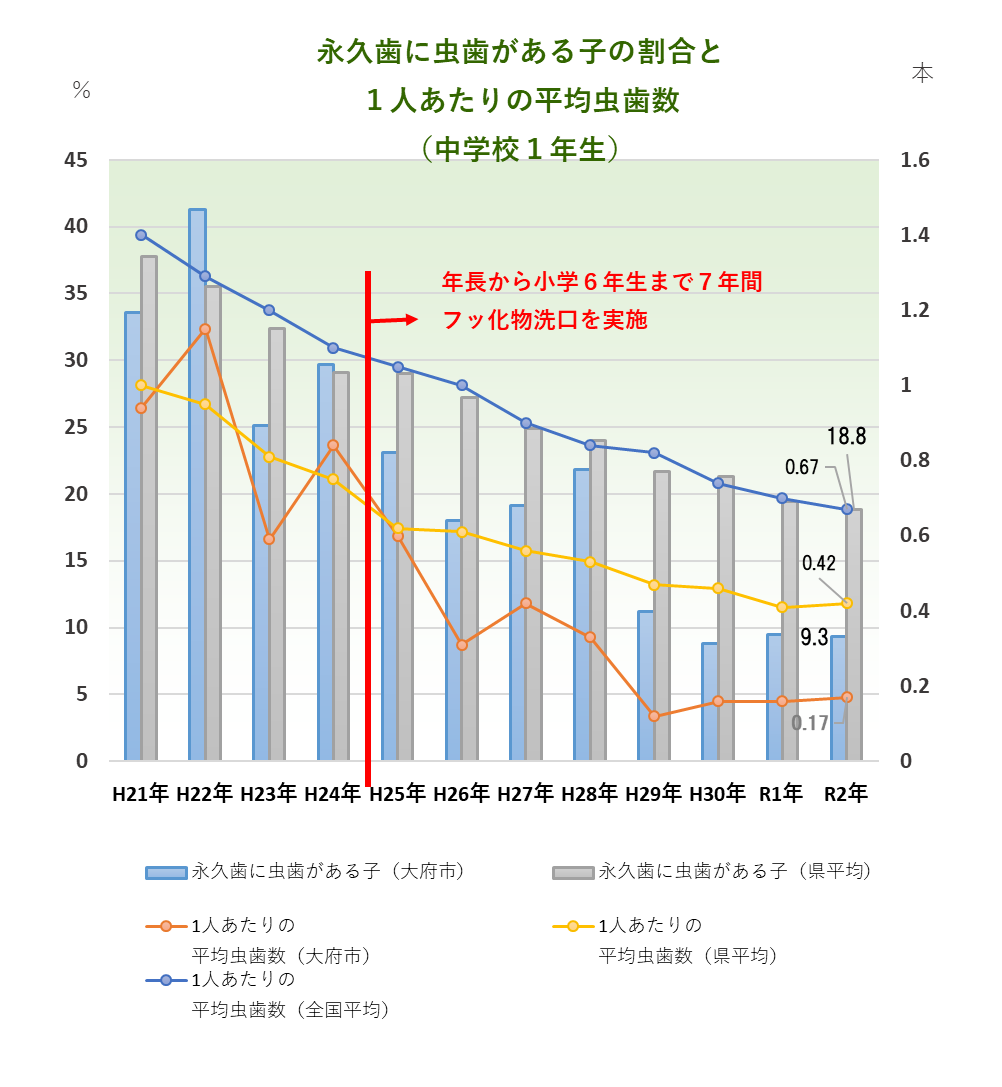

義務教育の集団において、フッ化物洗口を実施し、虫歯予防を図り、口腔内の健康格差の解消を目指す。2023年度(令和5年度)までに12歳児における永久歯の虫歯がある子の割合を8.3%以下、一人あたりの平均虫歯数が0.15本以下にする。 住民が健康に関する知識、技術を身につけ、動機を高める 住民が健康のために行動できる機会や環境を提供する 数値目標あり |

|

|

取組内容 |

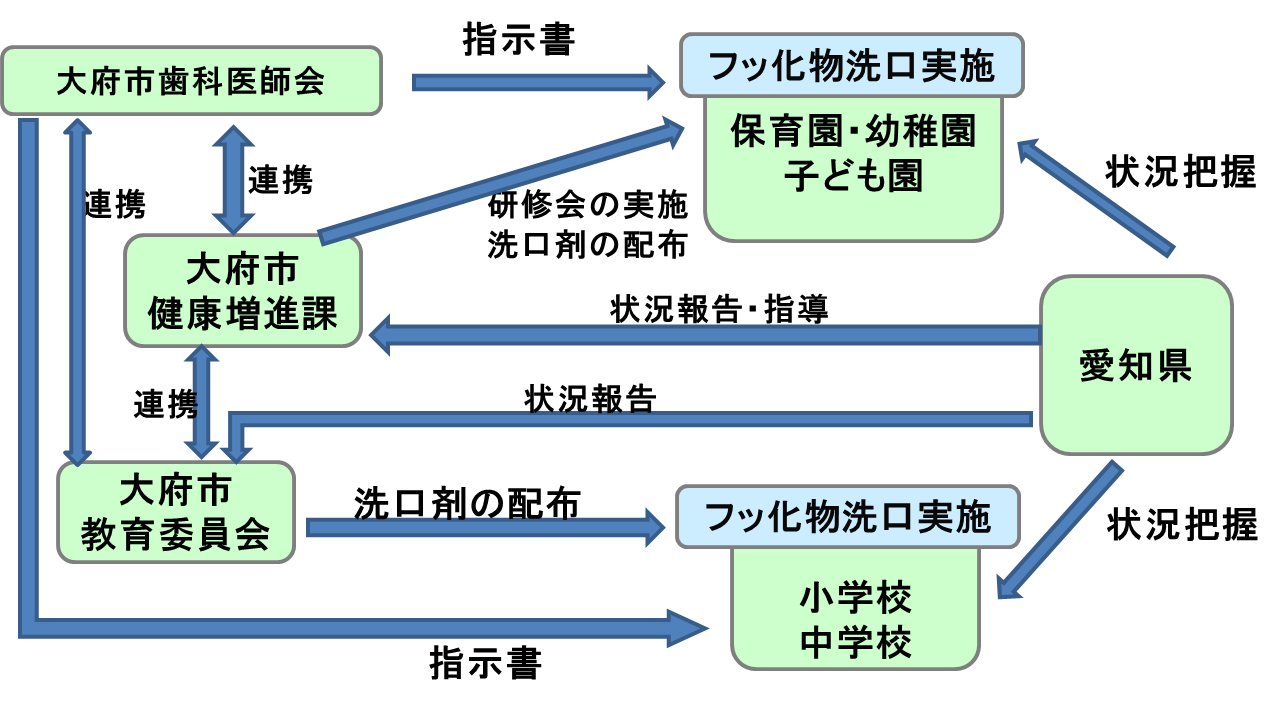

各学校歯科医、園歯科医の指示書に従い、養護教諭や看護師が準備したフッ化物溶液を通年にわたり、クラス担任の指示のもと各学校、園において園児、児童、生徒が洗口を実施する。新設私立保育園にも実施してもらうよう働きかけ、市ぐるみでフッ化物洗口に取り組んでいる。 ・対象者:保護者の同意を得た市内保育園等に通園する年長児及び市内小学校、中学校に通学する全学年の学童、生徒 ・実施方法:450ppmのフッ化物溶液で週1回の洗口を実施。 ・近年の取組 2020年度(令和2年度) 新設私立保育園1園が新たに実施。 テレビ愛知「サンデージャーナル」に取組が放映される。 2021年度(令和3年度) コロナ禍において感染対策との両立を図り、園や学校、園歯科医、学校歯科医、歯科医師会、教育委員会と連携して継続実施に努めた。 新設私立保育園2園が新たに実施。 2022年度(令和4年度) 東海テレビ「スイッチ」に取組が放映される。 ・補助金 医療施設運営費等補助金(8020運動・口腔保健推進事業)を利用。 |

|

|

実施時期 |

2006/6/1 ~ 未定 | |

|

通算期間 |

16年2ヶ月 | |

|

上記期間内での実施状況 |

2006年度(平成18年度)に年長児から開始し、毎年学年を増やしながら、中学校3年生まで拡大し、継続的に実施。実施率は98%程度。 | |

|

取組内容(補足選択) |

その他 | |

|

協力機関 |

保健センター・保健所 保育園 幼稚園 学校 教育委員会 専門団体・職能団体 その他 | |

|

住民参画状況 |

なし | |

|

従事者内訳 |

看護師 歯科医師 歯科衛生士 保育士 教員 養護教諭 | |

|

補助金・助成金 |

国 | |

|

取組の評価 |

2012年度(平成24年度)までの中学校1年生の虫歯(永久歯)がある子の割合は、愛知県の平均を上回ることがあったが、年長児から7年間、フッ化物洗口を実施している生徒が中学校1年生になった2013年度(平成25年度)以降は、愛知県の平均を下回り、その差は年々広がっている。(画像3)2021年度(令和3年度)における中学校1年生の虫歯(永久歯)のある子の割合は、愛知県内の市で1番少ない状況となった。 今後も継続する |

|

|

今後の課題 |

虫歯の持つ子は、全体的に減っているが、虫歯が多い子は多数持つ傾向があるため、学校や園、かかりつけ歯科医、行政等と連携を取り、更なる予防を図る。 また、昨今、離乳食のつまづきや生活習慣によって、口腔機能の育成がされておらず、食生活に支障がある幼児、学童が増えている。乳児期の口腔機能発達は、幼児期から成長期までの口腔発達や顎の発育に影響するため離乳食完了前に口腔機能を視点とした健診を検討していく。 |

|

|

取組についてのWEBサイトURL |

https://www.city.obu.aichi.jp/kenko/kenkozukuri/shokutoha/1024207/index.html | |

愛知県

愛知県大府市

コラボ実績あり

最終更新日:2022-08-22 10:20:48